Als Herr Pfarrer von der Kanzel stieg

Das reformierte Pfarramt in der Schweiz hat seit der Reformation im 16. Jahrhundert tiefgreifende Veränderungen erlebt. Einst ein Amt der Verkündigung in einer Staatskirche, versteht es sich heute als vielseitigen Dienst in einer pluralistischen, säkularen Gesellschaft.

Die Wurzeln des Pfarramts reichen zurück zur Reformation, geprägt von Huldrych Zwingli in Zürich und Johann Calvin in Genf. Im Zentrum des neuen Glaubens stand die Verkündigung des Evangeliums, allein die Bibel galt als Glaubensquelle. Der Pfarrer war nicht länger Mittler zwischen Gott und Mensch wie im katholischen Verständnis, sondern Prediger, Lehrer und Seelsorger. In Zentrum seiner Arbeit sollte die Liebe stehen. «Die Liebe ist dem evangelischen Lehrer notwendig, damit alle Dinge nach ihr gerichtet und gemessen werden», schrieb Zwingli.

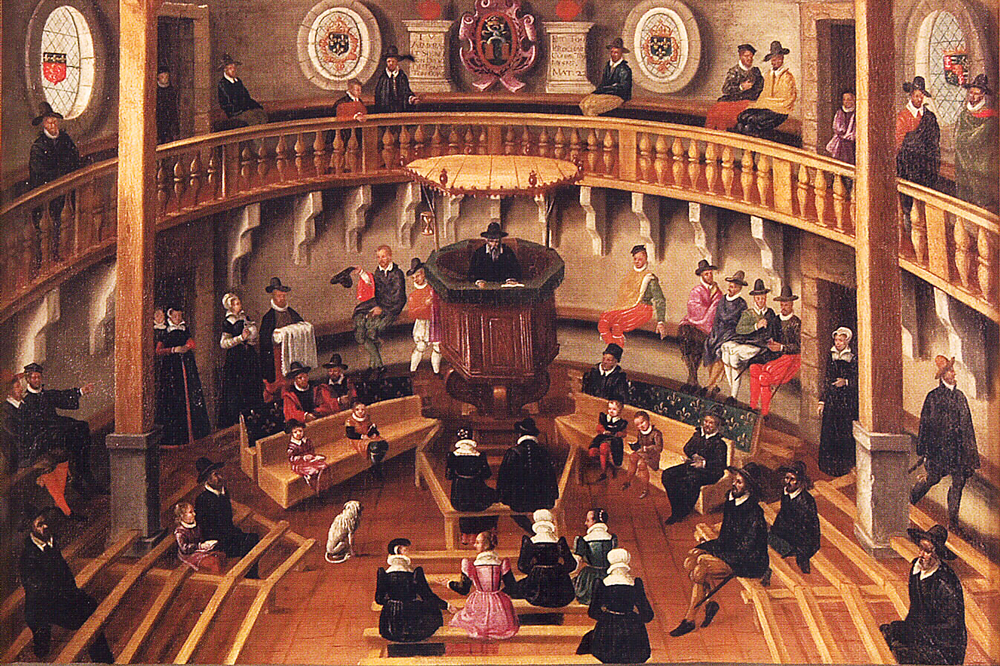

Das Gemälde «Temple de Lyon, nommé Paradis» von etwa 1570 zeigt, wie die Reformation die Kanzel in die Mitte der Kirche rückte, um die Predigt ins Zentrum zu stellen. | Bild: Wikimedia, gemeinfrei

Kirche und Staat eng verbunden

Das reformierte Pfarramt war lange eng mit Gemeinde und Staat verflochten. Bis ins 19. Jahrhundert war der Pfarrer Teil eines staatskirchlichen Systems. Er war keine freigeistige Kanzelautorität wie in den Freikirchen, sondern ein von der Obrigkeit überwachter Gemeindediener.

Seine Aufgaben reichten weit über das Religiöse hinaus: Er unterrichtete die Kinder, leitete das Sozialwesen, wachte über die Moral und führte das Zivilstandsregister. Vor Einführung der Sozialversicherungen war er oft erste Anlaufstelle in Not. Pfarrer organisierten Suppenküchen, betrieben Waisenhäuser und kümmerten sich um Pflegekinder. In Zürich entstanden Diakonissenhäuser und Armenvereine, in Basel die Basler Mission und gemeinnützige Wohnhilfen. Mit ihrer Bildung prägten Pfarrer über Jahrhunderte Kultur und Wissenschaft und dienten als Schreiber zwischen Volk und Obrigkeit.

Das Geistlich-Diakonische Zentrum in Riehen: Hier leben immer noch Diakonissen in der Kommunität. Einst schufen sie als Pionierinnen die Grundlage der Krankenpflege. | Foto: Noelle

Auf dem Land kannte der Pfarrer jede Familie persönlich. Er war Lehrer, Prediger, Seelsorger, Heiratsberater, Krankenbetreuer und Vermittler bei Streitigkeiten.

Im 19. Jahrhundert veränderten soziale und insbesondere liberale Umwälzungen das Verständnis von Kirche und Pfarramt. Kantone demokratisierten ihre Kirchenverfassungen. Das Theologiestudium wurde zur Voraussetzung für die Ordination.

Viele Aufgaben, die früher das Pfarramt versah, liegen heute beim Staat. Doch nach wie vor fallen Menschen durch die Maschen des Sozialstaats. Pfarrer Ernst Sieber sorgte in den 1980er-Jahren für Aufsehen, als er in kalten Nächten Obdachlose einsammelte und unterbrachte. «Der Staat kann nicht lieben» oder «Ein Bett und eine warme Suppe brauchen keine Bewilligung», erklärte Sieber und stellte sich damit gegen die Behörden. Aus diesem Engagement entstand das Sozialwerk Pfarrer Sieber.

«Obdachlosenpfarrer» Ernst Sieber (1927–2018): Aus seinem Engagement entstand das Sozialwerk Pfarrer Sieber. | Foto: www.swsieber.ch

Die protestantische Pfarrfamilie

1524 heiratete der Zürcher Reformator Zwingli die Witwe Anna Reinhart, ein Jahr später nahm Martin Luther die Nonne Katharina von Bora zur Frau. Mit dem Bruch des Zölibats begründeten die Reformatoren eine Tradition, die das protestantische Pfarramt und das bürgerliche Familienbild über Jahrhunderte prägte: die Pfarrfrau.

Die Geschichte der Pfarrfrau ist eng mit der Entwicklung des Pfarrhauses und der Stellung der Frau in der Gesellschaft verbunden. Die protestantische Familie wird zum bürgerlichen Vorbild: Hier herrschten Zucht, Moral und Bildung, hier feierte man das Kirchenjahr mit Tannenbaum, Osterhase und Karfreitag. Die Pfarrfrau unterstützte ihren Mann und das Gemeindeleben als Helferin, Sozialarbeiterin, Sekretärin und Gastgeberin – oft ohne Anerkennung oder Bezahlung. Mit der zunehmenden Berufstätigkeit der Frauen im 20. Jahrhundert verliert die Pfarrfrau an Bedeutung. 2024 löste sich der Schweizerische Pfarrfrauenverein endgültig auf.

Frauen im Pfarramt

Einen Meilenstein zur modernen Kirche bildete die Öffnung des Pfarramts für Frauen. Zwar konnten Frauen Anfang des 19. Jahrhundert Theologie studieren und wurden ordiniert, wie Rosa Gutknecht und Elise Pfister in Zürich, die als erste Pfarrerinnen Europas gelten. Doch ohne Wahl- und Stimmrecht stiessen sie auf rechtliche Hürden. Es dauerte Jahrzehnte, bis Frauen offiziell auf die Kanzel durften. Heute sind Pfarrerinnen bei den Schweizer Reformierten so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche.

Rosa Gutknecht (links) und Elise Pfister wurden 1918 in Zürich als erste Frauen in der Schweiz ordiniert. | Fotos: Gutknecht: Wikimedia, gemeinfrei, Pfister: Reformierte Kirche Zürich

Haben Frauen das Pfarramt verändert? Judith Borter, Genderbeauftragte der Baselbieter Kirche, vermeidet bewusst Klischees wie «emotionaler» oder «offener». Doch Frauen brächten andere Lebenserfahrungen und Perspektiven ein, was die Vielfalt in der Kirche bereichere. «Die reformierte Kirche setzt damit Gleichberechtigung um und bleibt am Puls der Zeit.»

Pfarramt findet nicht mehr nur auf der Kanzel statt

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt das Pfarramt erneut einen grundlegenden Wandel. Die Säkularisierung, der Bedeutungsverlust traditioneller Kirchlichkeit und Mitgliederschwund setzen dem klassischen Pfarrmodell zu.

Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten vermehrt teilzeitlich und müssen meist nicht mehr in den Kirchgemeinden leben. Sie sehen sich nicht mehr als Autoritäten in einer christlichen Gesellschaft, sondern als Begleiter in einer pluralistischen Welt. Das Pfarramt findet nicht mehr nur auf der Kanzel statt, sondern auch in Quartieren, Altersheimen, Spitälern und im Internet.

Angesichts von Sparmassnahmen, Mitgliederschwund und Pfarrermangel geht die Anzahl der Pfarrstellen zurück. Und mancherorts stellt sich die Frage: Wofür braucht es heute noch Pfarrerinnen und Pfarrer? Könnten die Aufgaben nicht auch andere übernehmen?

Vergessen wird dabei, wie wichtig Pfarrerinnen und Pfarrer seit der Reformation für die geistliche Dimension der reformierten Kirche sind. Ganz im Sinne der Prophezeiung des Theologen Karl Rahner: «Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht sein.» Denn der Kern und die Ausstrahlung der christlichen Botschaft und der Kirchen bleibt die Auferstehung Christi, welche die Gebote der Nächsten- und Feindesliebe bestätigt. Und dies seit mehr als 2000 Jahren.

Als Herr Pfarrer von der Kanzel stieg